終戦80年の節目である今年12月5日(金)より『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』が全国公開となる。(配給:東映)

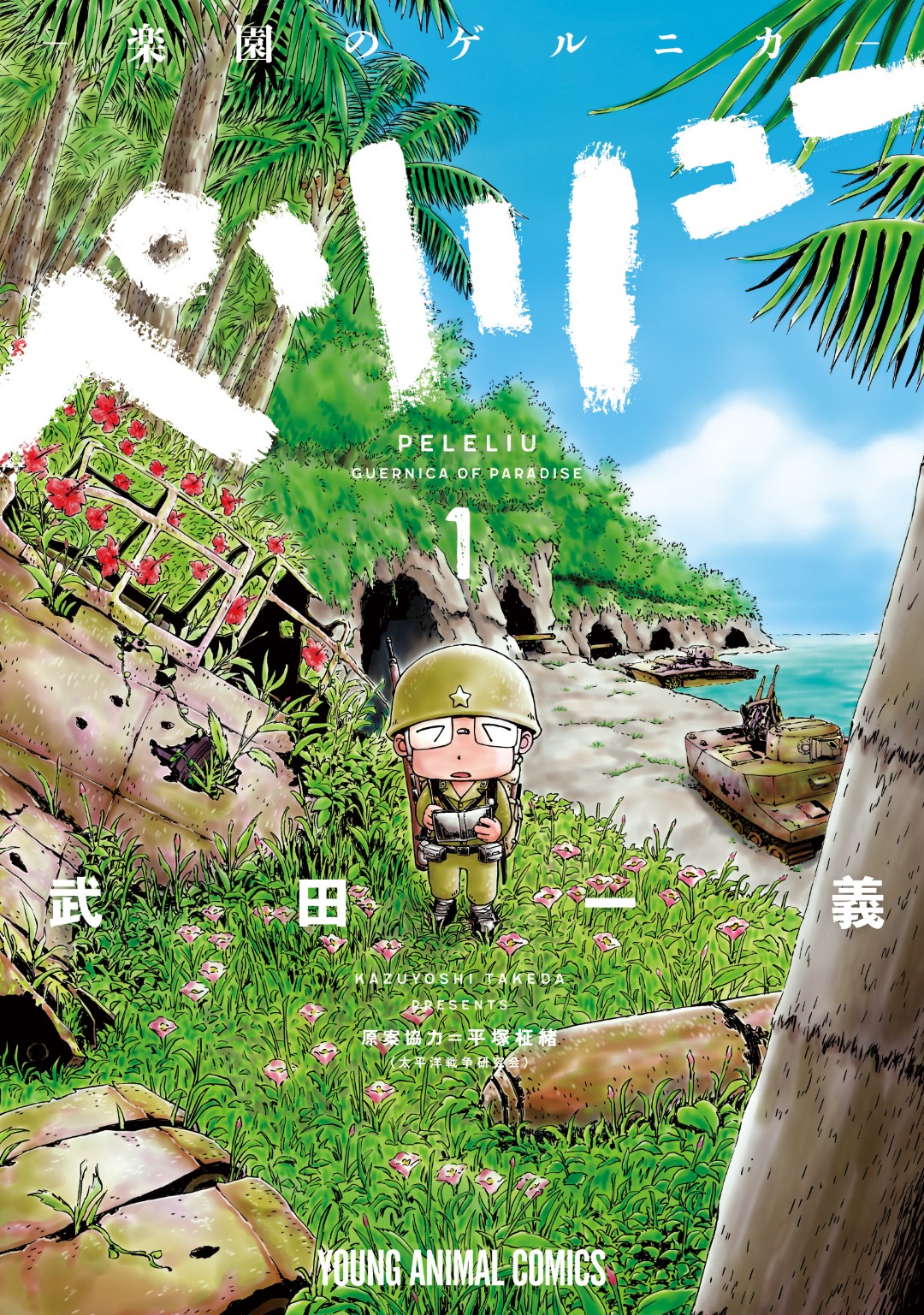

本作は太平洋戦争、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し最後まで生き残った34人の兵士たちを描いたアニメ作品。原作は白泉社ヤングアニマル誌で連載され、かわいらしいタッチでありながら戦争が日常であるという狂気を圧倒的なリアリティで描き、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田一義による漫画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』。(全11巻/外伝全4巻)

心優しい漫画家志望の主人公・田丸均(たまる ひとし)を板垣李光人、頼れる相棒・吉敷佳助(よしき けいすけ)を中村倫也が演じることが決定。確かな演技力で話題作への出演が絶えない2名が、過酷な戦場を生き抜こうとする若き兵士を熱く演じる。

南国の美しい島で相次ぐ戦闘、飢えや渇き、伝染病――家族を想い、故郷を想いながら、若き兵士が次々と命を落としてゆく。そんな壮絶な世界を田丸と吉敷は必至で生き抜こうとする。自決も許されない持久戦、1万人中最後まで生き残ったのは僅か34人だった地獄のような戦場、ペリリュー島で若者たちは何を想い、生きたのか。

観る者の感情を揺さぶる、壮絶な世界で紡がれた戦火の友情物語が、終戦80年の冬に公開する。

ペリリュー島の戦いの守備の要だったのは、水戸二連隊。その9割がペリリュー島の戦いで命を落とし、茨城県にとって忘れてはいけない戦争の記憶として若い世代にも伝えるべく、茨城県内で下記関連の展開が決定している。8月6日には水戸市内の2つの催しに原作者の武田一義が登壇した。

■連続講演「パブリックリーダースクール2025」 概要

【日時】8月6日(水)10:30~11:30

【場所】茨城県立水戸第一高等学校・附属中学校

【登壇者(敬称略)】武田一義(原作、共同脚本)

■8/6茨城県庁 記者会見 概要

【日時】8月6日(水)13:30~14:30

【場所】 茨城県庁記者クラブ

【登壇者(敬称略)】

武田一義(原作、共同脚本)

蓮井誠一郎(茨城大学人文社会科学野 教授)

金澤大介(筑波海軍航空隊記念館 館長)

石川啓(東映株式会社プロデューサー)

連続講演「パブリックリーダースクール2025」

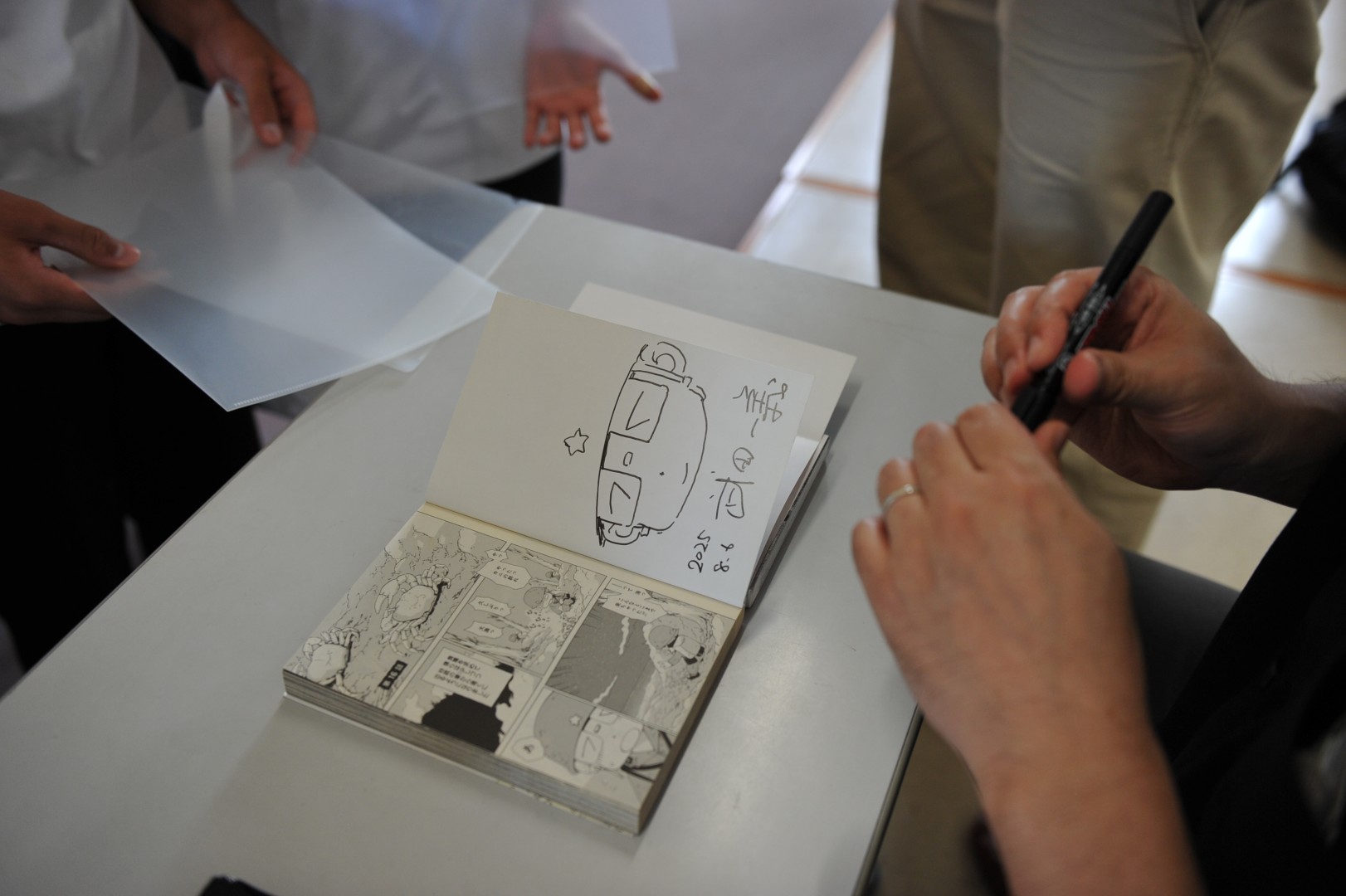

昭和20年の水戸空襲にて、生徒4名が亡くなり、校舎も全焼した茨城県立水戸第一高等学校・附属中学校では、平和な社会を実現するリーダーの育成を目的に、8月6日に連続講演「パブリックリーダースクール」を開催した。戦争と平和を生徒たちと考える講師の一人として『ペリリュー 漫画ー楽園のゲルニカー』の作者である武田一義先生が生徒たちの前に登壇。作品にとっても所縁のある地で、時が経つほどに薄れ行く戦争の記憶やペリリューの戦いを描くきっかけ、作品に込めた想いを語り、その言葉一つ一つに真剣に聞き入る生徒たちとの質疑応答を通して、戦争を描き続ける漫画家として平和を考える時間を過ごした。

はじめに漫画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』を描こうと思ったきっかけを質問されると、今から10年前、終戦70年の際に当時の天皇皇后両陛下(現上皇・上皇后)がペリリュー島に慰霊で訪れたという報道を見た武田先生は「皇室の方々が行かれる場所なのに自分は知らなかった」というところからペリリュー島の戦いについて興味を持ったこと、ペリリュー島の戦史研究家の平塚柾緒さんから実際に聞いた話をもとに、歴史だけでなく、当時の文化についても取材、勉強をしながら執筆を決めたと説明した。

次に、「ペリリュー」を描くにあたって大変だった部分を聞かれると、「当時のことを知ることが大変で、実際に起きた戦争のことについて知ることや、当時のことは生き残った方からの証言から知っていくこと、そして描き記されなかった“当時の当たり前のこと”を知ることが大変だった」と戦争そのものだけでない細部までこだわったことについて生徒たちに語った。

過酷な戦地でそれぞれの戦いや葛藤が描かれたキャラクターたちの誕生についても語り、主人公で頼りないが優しい性格の田丸、その相棒の兵士として優秀な吉敷は同時に誕生したという。「どちらか片方だけでもダメで、戦場で勇敢に戦う主人公も必要で、立派に兵士として戦うこともできない主人公も、どちらもいるだろう」という考えがあって生まれた。対極のように見えるが、生きて故郷に帰りたいと思う気持ちは同じ若き兵士二人は物語が進むにつれ、友情を育んでいく。その対比として、「戦争でお国のために死んでしまっても構わない」という考えのキャラクターが必要と感じ生まれたのが上官の島田だった。武田先生は「『ペリリュー』は戦争のなかでそれぞれがどう向き合ってくか、その違いからその他のキャラクターたちがどんどん生まれていきました。」と作品の特徴でもあり戦場であらゆる人物の視点、考えが盛り込まれた物語の魅力につながる部分を説明した。

「ペリリューを読んでくれた人はわかるかもしれませんが、このキャラクターたちが戦争の中でどうやって生きて、どのように死んでいくか、読み進めていくにつれて追わずにはいられない、そうなるように描いていきました。キャラクター一人一人が愛され、友達の一人のように思ってもらえるように。今の人から見ても違和感のないように、感情移入できるように気を付けて執筆したつもりです。そうすることで、戦争の中で動くキャラクター達に対しても”友達のことだから読まなきゃ”と意識してもらえるようになればと工夫しました。」と魅力的なキャラクター描写へのこだわりを生徒たちに語り、「『ペリリュー』もそうですが、僕は決して楽しくない題材を描きたくなってしまいます。社会に感じている問題とか…楽しくない話題をどう楽しく読んでもらうかを考えながら描いています。難しいことを描きたがるけど、ちゃんとエンターテイメントになるように心がけています。」と漫画を描く際に特に意識している部分についても解説した。

そして講演の題材でもある、“戦争や平和、戦争に対する想い”を問いかけられると「僕は戦争の漫画を描いていますが子どものころから興味があったわけではなく、むしろ戦争の話を聞くと居心地が悪いと感じていました。悲惨な体験などを聞くと平和な時代に生きていること自体が申し訳なくなるような気持ちになってしまっていました」と前置きし、生徒たちに向けて、「今の自分の人生や世の中を素直に平和だと思えますか?」と投げかける。生徒の中には首を横に振るリアクションも見られ、「平和って何だろうと考え始めて、大人になって、戦争を知るとその対義語としての平和は理解できる。例えば水道をひねれば水が出る、病気になったら病院に行ける、犯罪が起きれば警察が逮捕するとか、そういった今身の回りにある“当たり前”は戦争になったらなくなってしまうんですよね。つまり平和って、理想的な状態ではなく最低限の状態なんだと思います。僕たちはその最低限の平和というのを守っていかないといけない。そこから先の長く続く世の中は理想を追うことだと思っています。戦争は最低限すらないどん底の状態で、僕らは理想ではない世の中で、理想に向かって生きていくべきなんだろう。そういう風に考えられた時に、平和って言葉をすんなり受け入れられました」と長きに渡って取材を重ね、戦争を題材の作品を執筆した武田先生ならではのコメントを残した。

さらに生徒から、国を守ること、どこかの国が攻めてきそうとなった時に先に攻め込むべきなのか、逃げるべきなのか…仮にそういった選択肢に迫られる場面が出てきた場合についてはどう考えているのか、斬り込んだ質問が投げかけられるとロシアとウクライナの情勢を例に「ロシアの一般の人からすると国が戦争を始めてしまったけど兵隊としていくのは一般の方。国の指示で侵略をしているロシアの兵士は士気が低く、一方で侵略されているウクライナは家族や故郷を守るため高い士気で戦っているように始まった当初は見えていた。でもこれはそこにいる人の立場によって全然違って見えますよね」と多数の視点、立場で捉えつつ「どれが正解なのかは、簡単に言えないと思います。世界中で皆戦争がつらい、怖いという意識があるのになくなっていない。どうすれば解決するのかはみんな分かっていない。ただ確かなのは始まってしまった戦争を終わらせるのはものすごく大変だということです。始めるときはもっと簡単に終わると思っているのだと思います。過去の歴史から学べることとして、戦争は始まったら終わらない、その認識だけは持っていた方がいいと思います。だから始めてはいけない。先に戦争を始めることほど愚かなことはない、と思っています」とはっきりと自身の意思を生徒たちに伝えた。

講演の最後に、高校生平和大使として平和の尊さを伝える活動に取り組み、9月には国連でもスピーチの予定がある高校2年生の中垣美咲さんより「私自身ペリリューを読んで、もちろん戦争の話だから残酷な部分もあるのですが、かわいいキャラクターたちがそんな話を伝えてくれる作品で、私にとっても、とても大切な作品であると感じています。それは武田先生が、みんなが読み続けられる作品にしようという考えがあってこそのことだと思いました。先生の“当時の当たり前を知ることの大変さ”というお話を聞いて、私も戦争の歴史を学んでいながら、まだうわべだけなのかなと感じました。これから自分なりに戦争と向き合って、戦争のない世界を作れたらいいなと思っています。」と先生の講演から受けた感銘やこれからの希望の見える活動について伝えられ、講演を締めくくった。

8/6茨城県庁 記者会見

さらに同日、茨城県庁にて武田一義先生に加え(原作、共同脚本)蓮井誠一郎氏(茨城大学人文社会科学野 教授)金澤大介氏(筑波海軍航空隊記念館 館長)石川啓プロデューサー(東映)による記者会見を実施。水戸と縁深い『ペリリュー』の話題を中心に、それぞれが作品への想いや各施設での取り組みについて語った。

はじめに石川プロデューサーより映画化の経緯が語られた。「東映は戦後できた会社で『きけ、わだつみの声』や『男たちの大和/YAMATO』などずっと戦争映画を作ってきた経緯があり、多くの方に観ていただき会社としても重要なジャンルという位置づけです。自身でも戦争を題材にした映画をプロデュースしたいと思っていた時にちょうど見つけたのが2018年当時4巻まで出ていた『ペリリュー -楽園のゲルニカー』でした。」と企画を思い立った当時を思い起こす。そして「戦争映画は年配の方がご覧になるということが多いのですが、『ペリリュー』は漫画原作でかわいらしいビジュアルをアニメ化することで、若い世代の方や女性など、これまで戦争映画を敬遠してきた人にもご覧いただけるようにしていくのがこの作品の重要な意義と思っています。」とこれまでの戦争映画の観客層からさらに多くの人に広げるための意図が語られた。

武田先生も、執筆のきっかけとなるエピソードに加え「当初は戦争というものを未来に描き繋いでいくということになるとは意識していませんでした。あくまで自分が描きたいと思いだけで始まった作品でしたが、執筆や取材をしたり、されたりを重ねていくうちに、いかに戦争の記憶を語り継いでいくか、興味を持ってもらったり伝えていく難しさを知りました。今、本編11巻、外伝4巻を描き終えて思うことは自分一人ではこうはならなかった。映画も同じで、多くの方の手を借りてここまで進んできてようやく発表できるということになって、これもまた作品が自分だけのものでなく、多くの人のものになっているということだと思います。」と原作者として、漫画、そして映画への広がりについて感慨深く語った。

茨城大学では『ペリリュー』公開の記念としてパネル展の実施、さらに学生限定の試写が今年11月に予定されている。登壇者である人文社会科学野 教授の蓮井氏はペリリューと水戸の関係についての説明を担い、3つある茨城大学のキャンパスの中で水戸キャンパスが、主人公の田丸たちが所属した水戸第二歩兵連隊の駐屯地だったという背景が説明される。「歴史的にも重大な出来事であった割にはこれまであまり学術的研究が積極的に行われてきてはいませんでした。映画をきっかけとして、茨城大学の内外で水戸第二連隊の歴史的な研究活動が活性化していくことを期待しています。学生たちにも漫画を読んだことがあるか聞いてみると多くの学生が読んでいました。そして茨城大学の学生たちのアイデンティティにも関わることなので、映画についても“絶対観に行かないといけない作品ではないか”とアニメ化への歓迎ムードもあります。」と学生たちの映画への期待の報告と共に研究も活発になることを願った。

茨城で『ペリリュー』を展開する意義として、筑波海軍航空隊記念館 館長の金澤氏からは「この映画を知っていただくには、まずは水戸二連隊という関連のある茨城で盛り上げていきたい」という東映からの意向もあり、各施設でそれぞれ協賛という形で関わっていくこと、これからの展開が説明された。金澤氏は「水戸市、常陸大宮市など関連する市町村の方々もこの作品は語り継いでいくものであるという意思のもとご協力いただいています。ぜひ子供たちに広くこの作品が広まってほしいです。映画が公開されて終わりではなく、地域のことを語り継ぐために、終戦記念日など戦争を思い出すタイミングなどでこの映画を観ることが習慣になっていくといいなと思ってます。」と期待を込めた。

漫画の執筆のために実際にペリリュー島から生還した方々への取材も行った武田先生は、直接当事者から聞くことが自身にとっても大きな体験だったと語る。特に生還者の一人、土田喜代一さん、永井敬司さんとの会話を思い起こし「土田さんは聞いている人の負担にならないよう、自身の体験を冒険譚のように語ってくださる方なんですが、そんな方でも亡くなった戦友の話になるとたまらず涙が込み上げてきたり…何度も語ってきた体験で、何十年も経っていてもそうなってしまう。聞かせていただくお話が既にほかのメディアで取り上げられている内容だったとしても、実際に生の感情に触れることができたのが大きな経験でした。そして永井さんですが、僕は島での体験を聞くことはできませんでした。 “体験者の話を聞けば自身は経験していなくても漫画が描けると思いますか?”と問いかけられたのですが、この言葉は自分自身の中にもあったものでもあります。戦争を体験して戦後を長く過ごされた方の実感としての言葉が聞けたことが、島での体験を聞くこと以上に貴重な取材だったと思います。」と両者との対話で初めて知ることになった言葉や感情を大切に心に留めていることを語った。

そして最後に「日本全国どこの家庭でもご先祖さまというものはいるもので近いところで祖父であったり曽祖父であったりだとか…戦争というものには無縁ではなかったと思います。ただ、今現在の家庭で戦争の話をするかというとあまりないわけで…こういった作品をきっかけに“うちはどうだったの?”と家族の会話のきっかけになるといいなと思います。」と締めくくりの言葉が贈られた。

日本中が戦争を考える8月。たとえ教科書に載っていなくとも、忘れてはならない歴史のある土地・茨城でも大人と若者たちが、戦争とそしてこれからの未来について真摯に向き合う価値ある時間を共有した。

<茨城での施策一例>

■茨城版オリジナルポスター制作

本作の茨城版オリジナルポスターを制作。県内各所への展開予定

■県内各所での映画関連パネル展開催

映画オリジナルのシーンカット、キャラクター設定画像、漫画原画などを下記施設で展開。

▼8 月中旬~11 月 9 日 <常陸大宮市文書館>

※7 月 26 日からの「戦後 80 年資料が語る戦争の記憶」企画の一環として、途中から追加展示

※常陸大宮市はパラオ共和国と姉妹都市で交流あり。

▼9 月 1 日~1 月 31 日 <筑波海軍航空隊記念館>

▼10 月 1 日~10 月 28 日 <茨城大学 水戸キャンパス図書館内展示室>

▼12 月上旬~ <水戸市役所 1 階多目的スペース>

武田一義 プロフィール

1975年8月19日、北海道生まれ。28歳の時に漫画家を目指して上京。2010年に精巣腫瘍と診断され、治療体験をつづった「さよならタマちゃん」を12年から漫画誌に連載。「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」は読み切りを経て16~21年まで「ヤングアニマル」(白泉社)で連載され、外伝が今年完結した。

17年に日本漫画家協会賞優秀賞受賞。

<あらすじ>

仲間の最期を「勇姿」として手紙に書き記す功績係――彼が本当に見たものとは?

太平洋戦争末期の昭和19年、南国の美しい島・ペリリュー島。そこに、21歳の日本兵士・田丸はいた。漫画家志望の田丸は、その才を買われ、特別な任務を命じられる。それは亡くなった仲間の最期の勇姿を遺族に向けて書き記す「功績係」という仕事だった。

9月15日、米軍におけるペリリュー島攻撃が始まる。襲いかかるのは4万人以上の米軍の精鋭たち。対する日本軍は1万人。繰り返される砲爆撃に鳴りやまない銃声、脳裏にこびりついて離れない兵士たちの悲痛な叫び。隣にいた仲間が一瞬で亡くなり、いつ死ぬかわからない極限状況の中で耐えがたい飢えや渇き、伝染病にも襲われる。日本軍は次第に追い詰められ、玉砕すらも禁じられ、苦し紛れの時間稼ぎで満身創痍のまま持久戦を強いられてゆく――。

田丸は仲間の死を、時に嘘を交えて美談に仕立てる。正しいこと、それが何か分からないまま…。そんな彼の支えとなったのは、同期ながら頼れる上等兵・吉敷だった。2人は共に励ましあい、苦悩を分かち合いながら、特別な絆を育んでいく。

一人一人それぞれに生活があり、家族がいた。誰一人、死にたくなどなかった。ただ、愛する者たちの元へ帰りたかった。最後まで生き残った日本兵はわずか34人。過酷で残酷な世界でなんとか懸命に生きようとした田丸と吉敷。若き兵士2人が狂気の戦場で見たものとは――。

《作品情報》

タイトル:ペリリュー −楽園のゲルニカ−

公開日:2025年12月5日(金)

キャスト:板垣李光人 / 中村倫也

天野宏郷 藤井雄太 茂木たかまさ 三上瑛士

原作:武田一義「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―」(白泉社・ヤングアニマルコミックス)

監督:久慈悟郎

脚本:西村ジュンジ・武田一義

キャラクターデザイン・総作画監督:中森良治

プロップデザイン:岩畑剛一 鈴木典孝

メカニックデザイン:神菊薫

美術設定:中島美佳 猿谷勝己(スタジオMAO)

コンセプトボード:益城貴昌・竹田悠介(Bamboo)

美術監督:岩谷邦子 加藤浩・坂上裕文(ととにゃん)

色彩設計:渡辺亜紀・長谷川一美(スタジオ・トイズ)

撮影監督:五十嵐慎一(スタジオトゥインクル)

3DCG監督:中野哲也(GEMBA) 髙橋慎一郎(STUDIOカチューシャ)

編集:小島俊彦(岡安プロモーション)

考証:鈴木貴昭

音響監督:横田知加子

音響制作:HALF H•P STUDIO

音楽:川井憲次

制作:シンエイ動画 × 冨嶽

配給:東映

◆公式HP:peleliu-movie.jp

公式SNSアカウント

X︓@peleliu_movie

Instagram︓peleliu_movie

TikTok︓@peleliu_movie

原作1巻書影

《ストーリー》

昭和19年、夏。太平洋戦争末期のペリリュー島に漫画家志望の兵士、田丸はいた。そこはサンゴ礁の海に囲まれ、美しい森に覆われた楽園。そして日米合わせて5万人の兵士が殺し合う狂気の戦場。当時、東洋一と謳われた飛行場奪取を目的に襲い掛かる米軍の精鋭4万。迎え撃つは『徹底持久』を命じられた日本軍守備隊1万。祖国から遠く離れた小さな島で、彼らは何のために戦い、何を思い生きたのか――!?『戦争』の時代に生きた若者の長く忘れ去られた真実の記録――。

ペリリュー島の戦いとは

太平洋戦争、すでに日本の戦局が悪化していた1944年9月15日からの11月27日にかけての戦い。ペリリュー島を、フィリピン奪還を目指す米軍の拠点にすることが目的で開戦した。

日本軍にとってはそれまでの自決覚悟で一斉突入して玉砕する“バンザイ突撃”をやめ、持久戦で 時間稼ぎをするよう方針転換がなされた最初の戦いとなり、この方針転換は、その後の硫黄島の戦いにも引き継がれている。米軍4万に対し、日本軍1万で開戦したが、最後まで生き残った日本兵はわずか34人、米海兵隊の死傷率も史上最も高い約60%に上った。その犠牲の多さと過酷さからほとんど語られることのない「忘れられた戦い」とも言われていた。 途中で米軍はフィリピンを奪還するという当初の目的を達成しており、戦いを続ける戦略的意義は失われていた。 しかし、終わらせることをしなかった。戦争によって、人々は狂気に駆り立てられ、“無意味な死”へと追いやられていたのだ。戦争を経験したことのある人々が絶とうとしている今、戦 争による“死”を美しく意味付けることに何の意味があるだろ うか。今こそ「無残な現実」を継承すべき時なのではないか。

『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』特報/12月5日(金)公開

https://youtu.be/nkcMaN_50Ug?si=f7NJyFZiC1KeYUCE

映画『ペリリュー -楽園のゲルニカー』超特報【12月5日(金)公開】

https://youtu.be/rb9IefcrFFU

©武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会

©武田一義/白泉社